施行から1年!障害者差別解消法とアクセシビリティについておさらいしよう

※『もうすぐ施行!障害者差別解消法とアクセシビリティについておさらいしよう』をリライトしています。

目次

令和6年4月1日、障害者差別解消法の改正法から1年

「アクセシビリティ 義務化」「アクセシビリティ 罰則」などのワードで弊社の記事を見つけてくれる方が増えています。

結局アクセシビリティはどうするべきか?改めて障害者差別解消法の改正やアクセシビリティについておさらいしてみましょう。

アクセシビリティ対応自体は義務化「されない」、罰則も「ナシ」

今回の法改正では「アクセシビリティ対応の義務化」はされません。義務化される合理的配慮の提供にアクセシビリティ対応は当てはまらないからです。「法改正によりアクセシビリティ対応が義務化される」という記事や営業も散見されますが、実はアクセシビリティに対しては義務化もされていなければ罰則もありません。

とはいえ何もしなくてよいわけではなく、アクセシビリティに関しては「環境の整備(努力義務)」に該当します。あらゆる人があらゆる状況でページを利用できるよう、しっかりと時間をかけて、できることから対応していきましょう。

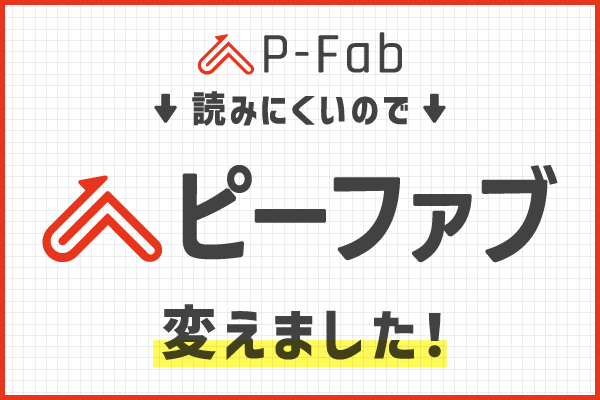

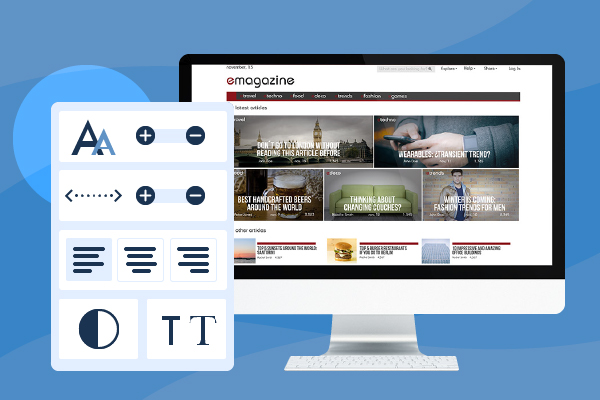

文字の拡大や読み上げ機能を入れればOK

一部のホームページでは文字の大きさ設定や読み上げ機能を実装していたり、クライアント様からアクセシビリティ確保のために要望が上がってきたりするかもしれません。

これらの機能はOSやブラウザで対応できるものです。他にも背景色の変更や拡大表示なども対応しています。ユーザーが補助機能を知らなくても見やすく調整できるというメリットはありますが、実装には工数がかかるうえそれだけでアクセシビリティの確保ができるとは限りません。

様々な機能の追加の前に、既にある補助機能が十分に使えるような制作を検討することをおすすめします。

対応ツールを「入れるだけ」で問題解決は困難

アクセシビリティオーバーレイとは、ページの文字を大きくする・色を反転させる・読み上げ機能を利用するなどの操作を直感的に行えるツールです。ユーザーがブラウザや端末の補助機能を知らなくても調整できるようになるというメリットがある反面、ツールそのものがユーザーの閲覧環境を阻害する・不適切な調整が行われるなどのデメリットが多くあります。

アクセシビリティオーバーレイについては別途記事をご覧ください。

アクセシビリティは実際にユーザーがページを利用できないと意味がありません。メリットとデメリットを理解したうえで検討しましょう。

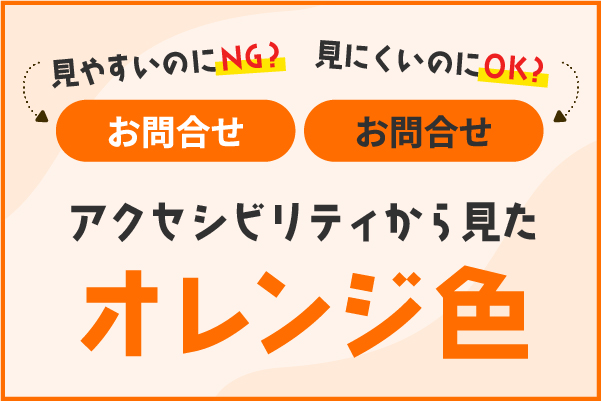

アクセシビリティは障害者や高齢者「以外にも関係がある」

「障害の有無や年齢に関わらず」という文言が「障害者や高齢者“が”使えるようにするためのもの」と認識されていることも少なくありません。アクセシビリティはあらゆる人があらゆる状況でページを利用できるようにすることが大切です。

以下は一例ですが、日常生活の中で視覚、聴覚、手の動きなど運動機能が一時的に低下や制限される場面は数多くあります。

- 眼精疲労による目のかすみ

- 子供の抱っこや荷物を持っていて片手しか使えない

- 怪我をして細かいマウス操作が困難

- 車内など音が出せない場所にいる

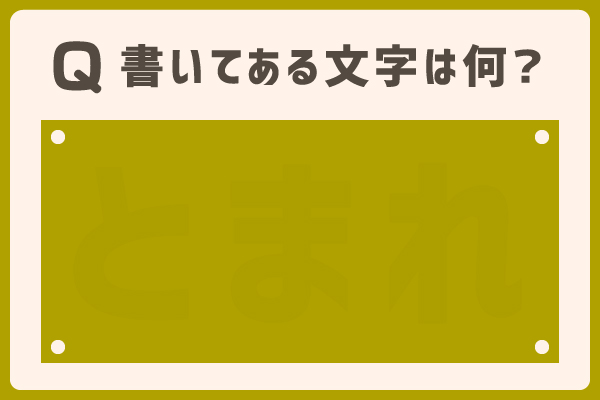

- 画面を白黒表示で利用している

文字が見にくくて拡大表示したり、スマートフォンで閲覧中に小さいボタンが押しにくいと感じたりしたことはありませんか?これらは全て障害の有無や年齢に関わらず起こりうること、つまりアクセシビリティは全ての人々に関係があるのです。

焦らず適切に対応しよう

改正や義務化・罰則という強い言葉にビックリした方も多いと思います。この記事を読んで少しでも安心できた方がいれば幸いです。

今回アクセシビリティ対応は義務化こそされませんが、企業は情報を提供する者の責任として今後取り組んでいくべきだと考えています。

また、EUで2025年6月施行の欧州アクセシビリティ法などアクセシビリティへの関心が高まっている今、国内でも同様の動きがいつ起こってもおかしくありません。今のうちに現状と向き合い、何ができるかを検討してじっくり取り組みましょう。

何から始めればいいかわからない、対応の概要から知りたいなど、アクセシビリティに少しでも興味がありましたらご相談ください。